看到大人的玩具內心有所波動的人應該都是老司機(這句話懂的人自然明白含義)。很可惜今天不是要聊這個話題,而是minicar,當然這裡不是指小朋友喜愛的迷你小汽車。

在日本的機動車分類中有一種特殊規格被稱為【ミニカー】也就是英語的minicar!

外表像是汽車,但是卻使用摩托車的車牌。日本的道路運送車輛法的規定中歸屬為掛載引擎的自行車(意即廣義的摩托車),排氣量限定20cc~50cc,但是駕駛它所需的駕照至少也要一般汽車駕照以上才可以。不過在另一部法規中,道路交通法,它被認定為一般汽車,因此不需要戴安全帽,也不用像騎摩托車必須兩段式右轉(日本屬於靠左行駛國家,跟台灣相反)。

看到這裡是不是開始混亂了,這傢伙到底是汽車,還是摩托車?!

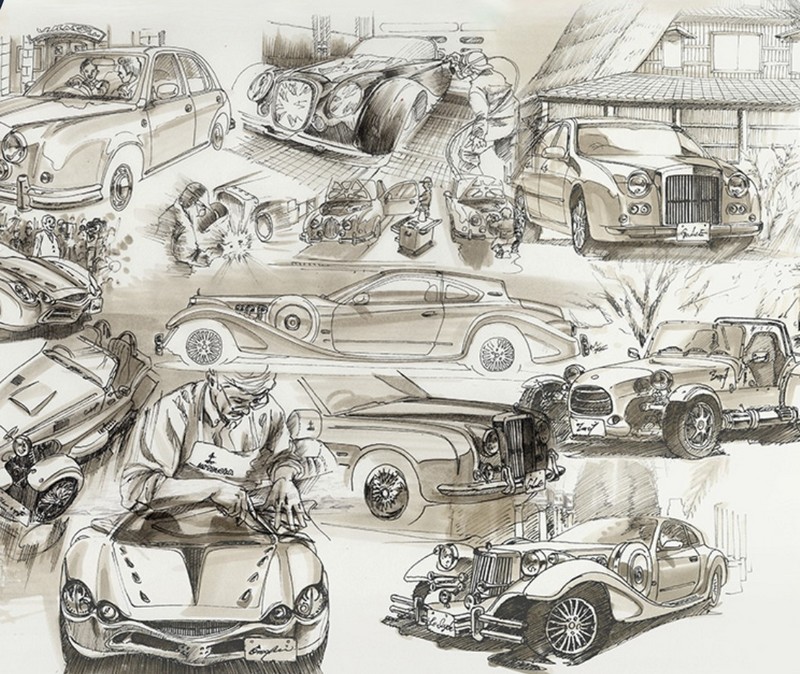

直接看實物照片,應該比較容易弄清楚它的身份吧? XD

以上這些都是minicar,他們都掛著minicar專用的淺藍色摩托車車牌。

東京街頭曾有過一段時光,在車水馬龍的車陣中遽然冒出真人版瑪利歐賽車,大約自那時候又重現了minicar的流行風潮。現在看不到瑪利歐裝扮,因為任天堂打贏了官司。不過公道卡丁車出租業者還在,這些卡丁車也是minicar。

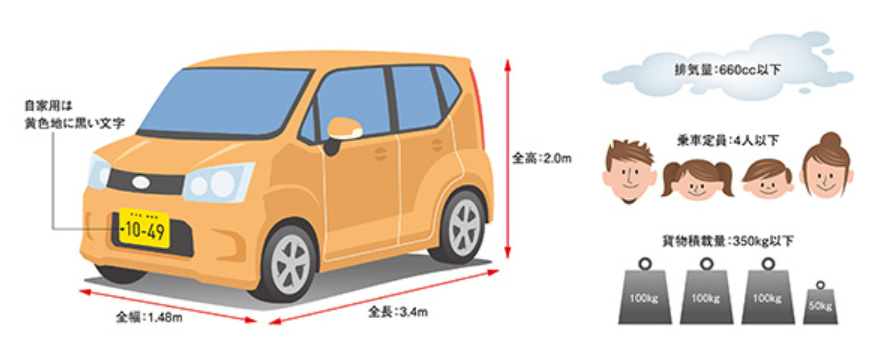

minicar的規格標準(2022年現在的標準)

依據道路交通法,搭載總排氣量50cc以下引擎,或0.6Kw以下功率輸出的3輪以上機動車。搭乘人員限制1人,速度上限60km/h。

又依據道路運送車輛法,車體大小不得超過長2.5 x 寬1.3 x 高2(公尺),只看數字不容易直觀理解,粗暴的解釋,約莫2台minicar並排時相當於1台常見的汽車大小。

minicar的優缺點

優點

- 購買時不需要車庫證明,也不用車檢,稅金超便宜,約莫K car的1/3。

- 不需要戴安全帽,不用兩段式右轉。

- 車體小,適合穿梭窄巷,停車比一般車方便。

缺點

- 被歸類成摩托車,不可上高速公路。(不過,速度被限制60以下,我開的話也不敢上去。)

- 只能單人開車,不能載人。貨物比照50cc摩托車辦理,只能搭載30kg以下。

- 車體小,沒有冷暖氣供應,汽油箱或電源自然也不夠充份,不適合遠距離出行。

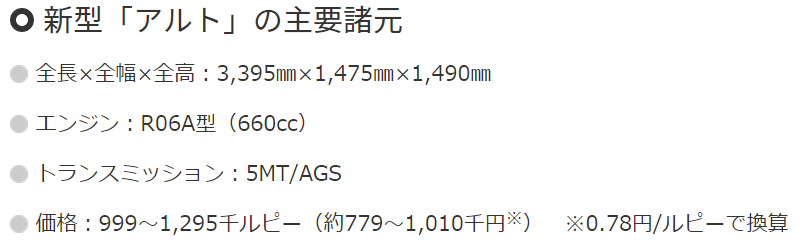

購車費用

一般行情約莫50萬~100萬日元,相當社會新鮮人3~5個月薪資。如果符合政府補助資格,例如東京在推進ZEV(Zero Emission Vehicle)二氧化碳零排放機動車補助金。電力minicar的補助金約38萬,購買Toyota的COMS只要自付50萬就能開回家。

動手能力強的人也可以自行裝配或改裝minicar,市面上有推出キットカー(Kit car)配件,很像組裝模型汽車,只不過這種大人的玩具是真的可以開車上路。

話說,日語的minicar經常被用在稱呼模型小汽車,因此有些車廠或日本人會改用「マイクロカー」(microcar),不過minicar才是法律正式用語,兩者其實都指同一種車型。

最後附上多張minicar照片。

2022/01/21 posted.